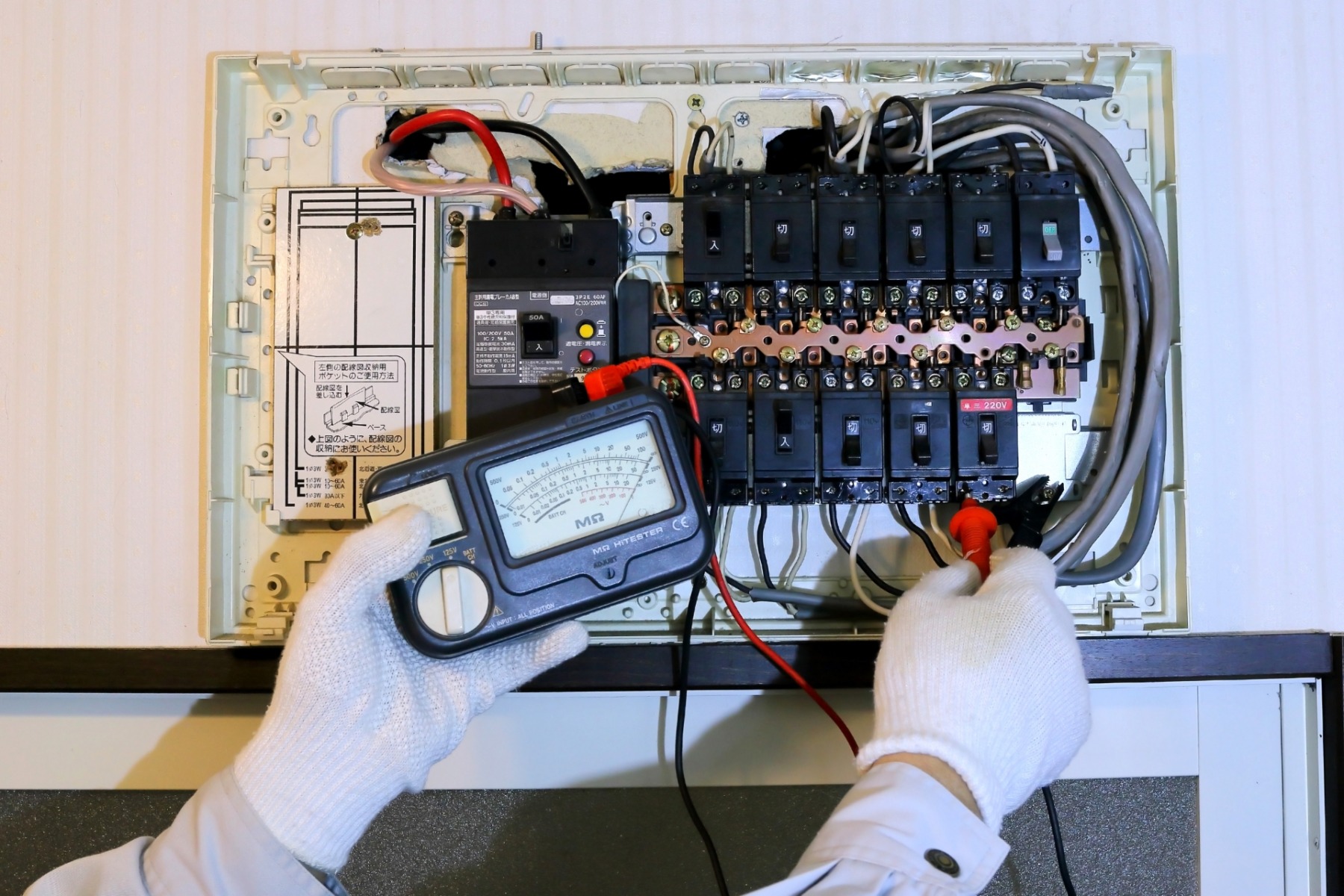

普段の生活であまり意識することはありませんが、家や建物には必ず「分電盤(ぶんでんばん)」が設置されています。玄関横や廊下の高い位置にある白い箱のようなもの、といえばピンと来る方も多いでしょう。

分電盤は、家庭や施設に送られてきた電気を部屋ごとに分け、火災や感電といった事故を防ぐための大切な安全装置です。普段は静かに働いていますが、実は暮らしの安心を守る“電気の司令塔”のような存在なのです。

分電盤とは?

分電盤は、電力会社から送られてきた電気を安全に分配し、必要に応じて電気を止める役割を持っています。イメージとしては「電気の交通整理役」。必要な場所に電気を届け、危険があればストップをかける仕組みです。

分電盤は大きく3つの部分で構成されています。

- 主幹ブレーカー:建物全体の電気をまとめるメインスイッチ

- 漏電ブレーカー:漏電を感知すると自動で遮断し、火災や感電を防ぐ

- 子ブレーカー:リビングやキッチンなど、回路ごとに電気を分ける

この仕組みによって、たとえばキッチンで電気を使いすぎても、リビングや寝室の電気には影響が出ないようになっています。

分電盤には規模に応じた種類もあり、家庭用の小型タイプから、飲食店やオフィスで使う業務用、さらに工場や病院のように大量の電気を扱う大型施設用までさまざまです。

分電盤の寿命と交換時期

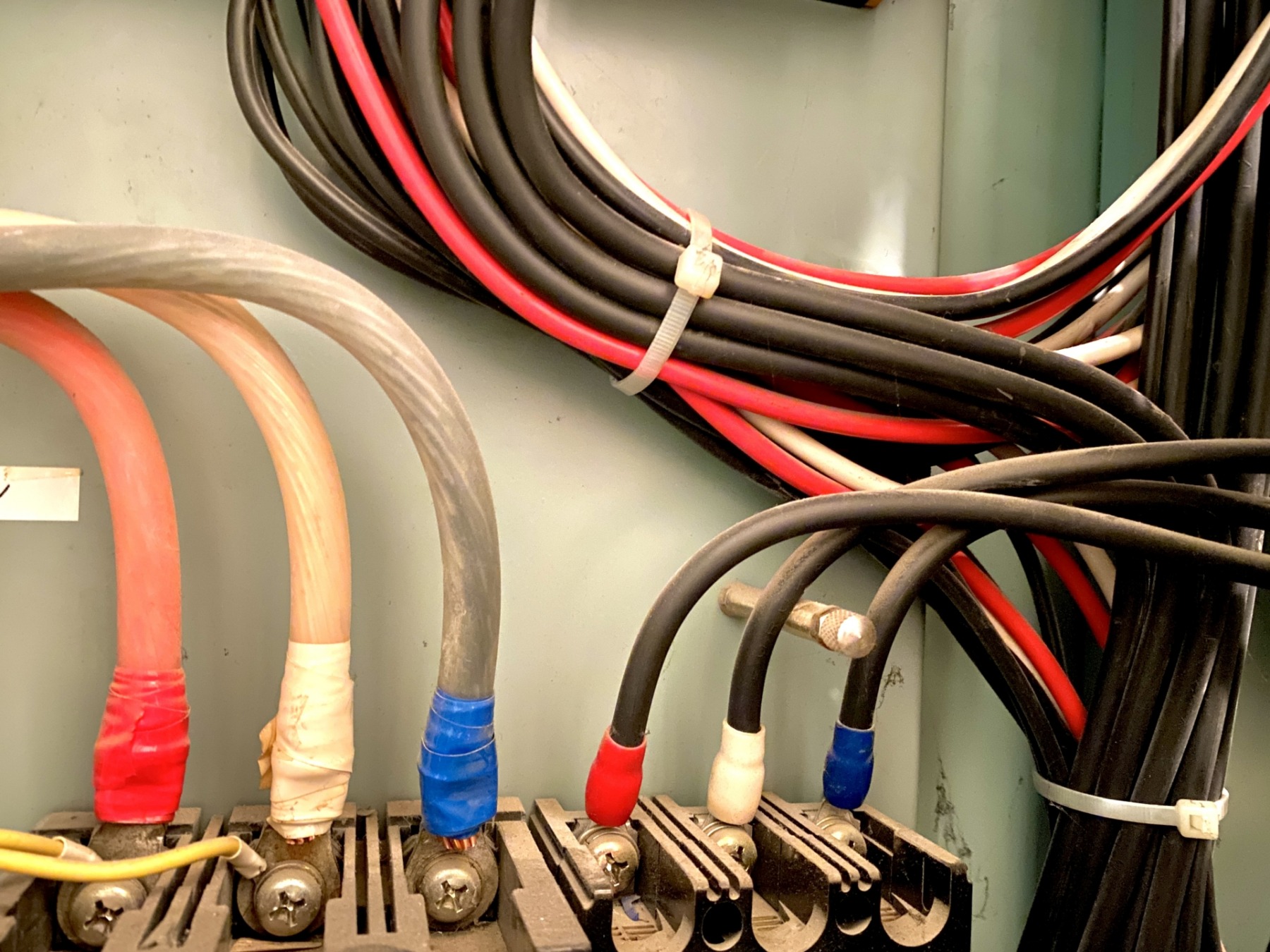

分電盤にも寿命があり、一般的には15〜20年が交換の目安とされています。長年使い続けると内部の部品が劣化し、火災や停電のリスクが高まります。

交換を検討した方がいいサインには、次のようなものがあります。

- 設置から15年以上経過している

- ブレーカーが頻繁に落ちる

- 分電盤から焦げ臭いにおいがする、または変色している

- 「ブーン」という異音が聞こえる

- 家電や設備を増やしてから電気が足りなくなった

- 感震ブレーカーがついていない(古い分電盤)

こうした症状がある場合は、放置せず専門業者に相談するのが安心です。

ブレーカーが落ちる主な原因と一次対処

原因を知ると、慌てず落ち着いて対処できます。くり返し起こる場合は、自己判断で使い続けず点検を。

- 使いすぎ(過電流):同じ回路で電子レンジ+電気ケトルなど高負荷が同時稼働

- 一次対処:家電のスイッチを切って数分待つ→子ブレーカー→主幹の順で戻す

- 短絡(ショート):コンセントや配線の故障・水濡れ等

- 一次対処:疑わしい機器を抜いてから復帰。火花・焦げ臭があれば使用中止

- 漏電:濡れた配線や劣化で電気が漏れている

- 一次対処:漏電ブレーカーが落ちたらすべてオフ→1回路ずつオンにして原因箇所を切り分け

- 接触不良・経年劣化:分電盤や配線のゆるみ・劣化

- 一次対処:自分で分解しない。同症状の再発は点検依頼を

NG行為:何度も連続で上げ下げする/濡れた手で触る/テープや針金で固定する――いずれも危険です。

「容量」と「回路」の見方・増設の考え方

分電盤の表面ラベルには、主幹ブレーカーの**A(アンペア)**値や回路の区分が表示されています。ここを押さえると、今の使い方が適正か見えてきます。

- 主幹のA値:家全体の“太さ”。30A・40A・50A…など

- 回路の数と用途:キッチン・エアコン・浴室乾燥など専用回路が必要な機器も

- 空き回路の有無:将来の家電追加(食洗機、乾燥機、エコキュート、EV充電器など)に備える

- 同時使用の癖:高負荷が同一回路に集中していないかを点検

目安:将来の設備投資を見込むなら、回路数に余裕を。主幹のA値を上げる・回路を分けることで、ブレーカーの不意な遮断を減らせます。

交換時に検討したい仕様チェックリスト

交換は“今の不満を解消する”絶好の機会。安全と使い勝手の両方を見直しましょう。

- 感震ブレーカー:地震時に自動遮断して二次災害を防止

- 漏電遮断機能の強化:感度・動作の信頼性(機種の推奨仕様に合わせて)

- 回路数の余裕:将来の家電追加やレイアウト変更を見越して+α

- スマート分電盤/見える化:部屋・機器ごとの使用量を把握し節電

- サージ対策:落雷時の過電圧から機器を保護

- 設置場所の環境:湿気・塵・塩害への配慮(屋外/浴室近傍など)

- 表示と管理:回路表を整備し、誰が見ても用途がわかる状態に

災害・停電時の安全な扱い方

災害や停電時等の非常事態での対応方法をご紹介します。

正しい対応をすることは大切ですが、命の危険がある場合は命を優先してください。

- 停電時:主要家電のスイッチを切って待機。復電後は小さな回路から順に入れる

- 地震後:異臭・発熱・水濡れがあれば触らない。感震遮断後は専門点検を待つ

- 浸水時:分電盤やコンセントが濡れた可能性がある場合、絶対に触れない。復電前に点検必須

- 漏電ブレーカー作動:原因不明のまま何度も復帰しない。感電・火災の恐れ

最新分電盤のメリット

新しい分電盤に交換すると、見た目には変化がなくても暮らしの安心度は大きく向上します。

- 火災や感電を防ぐ安全性の強化

- 回路ごとに制御できるため停電トラブルが減る

- 電気使用量を見える化して節電・省エネに役立つ

- 感震ブレーカーで地震時の火災を防止

最近では「スマート分電盤」と呼ばれるタイプも登場し、家庭でも法人でもエネルギー管理の役割を果たすようになっています。

まとめ

分電盤は、暮らしと仕事を静かに支える“見えない安全装置”。15〜20年を超えたら交換を意識し、焦げ臭い・変色・異音・頻繁な遮断といったサインを見逃さないことが肝心です。容量の見直しや回路のバランス、将来の設備も視野に入れて点検・交換を進めれば、日常はもっと安心で快適になります。少しでも不安があれば、自分で分解せず専門業者へ相談してください。